福岡市博多区の皮膚科「やまもと皮ふ科」

『アレキサンドライトレーザーフェイシャル』についてご紹介します!

レーザーフェイシャルとは低出力のレーザーを当てることで肌のくすみやシミを改善していく治療法のことです。

GentleMax Pro Plus(ジェントルマックスプロプラス)を使用して照射します

当院では4週間ごとの照射×5〜6回を1クールとして、レーザーフェイシャルを行うことをお勧めしております。

●シミ、くすみの改善

・選択的な熱変性により過剰なメラニン色素を穏やかに除去するためシミ、そばかす、脂漏性角化症等の治療に適しています。

また、皮膚のメラニンに作用するためくすみ改善効果もあります

●肌にハリを与える効果

・皮膚の深部まで到達したレーザーは熱エネルギーに変換され、皮膚内で軽い炎症を起こすことで真皮のコラーゲン産生を促進し、お肌の内側からキメやハリを改善します

●脱毛効果

毛根のメラニン色素にレーザー光線を吸収させて、その熱で毛根周囲の組織にダメージを与え長期間における減毛を行うことができます

●毛穴の引き締め、ニキビの改善

産毛の脱毛効果や毛穴引き締め効果があります。またニキビの原因となる毛包内の雑菌を殺菌することでニキビを改善、予防します

⚠️ニキビ治療はまず保険診療から治療していただきます。軟膏、内服薬と併用すると効果的です

〜レーザーフェイシャルの施術の流れ〜

①洗顔

②カウンセリング・診察(30分〜60分)

③施術 (照射15〜20分・クーリング5分)

④保湿・アフターフォロー

※起こりうる副作用

・照射後は発赤、熱感、水疱形成等起こす可能性はありますが1〜2週間経過すると落ち着いてきますのご安心ください。

通常と違う痛みを感じる、ヒリヒリするなど違和感がある場合はすぐにお知らせください。

お肌のお悩み、その他美容施術は初診カウンセリング+VISIA撮影(¥3300)にてご案内しておりますので

お問い合わせ・ご予約お待ちしております(*^_^*)

#医療脱毛#博多医療脱毛#福岡皮膚科#福岡医療脱毛#ジェントルマックス#ジェントルマックスプロプラス#博多美容皮膚科

レーザーシャワーについてご紹介します

ジェントルマックスプロプラスの「ロングパルスYAGレーザー」と呼ばれるレーザー波長を低出力で顔全体に中空照射する治療です

表皮にはダメージを与えず、皮膚の真皮の温度を約60度まで徐々に温めて刺激を与えコラーゲンに働きかけます。これにより、コラーゲンや弾性繊維の活性化を伴い紫外線老化に伴う小ジワやたるみを改善させ、頬をふっくらとさせることができ健康的なお肌に導きます

このような方におすすめです!

☑︎たるみ・小じわが気になる

☑︎肌のハリがなくなってきた

☑︎肌のキメを整えたい

☑︎毛穴の開きが気になる

☑︎肌質を改善したい

☑︎肌の赤み・くすみが気になる

☑︎痛みが少ないため美容治療初心者の方

特徴

・顔全体に空中から温かいレーザーをシャワーのようにかけていきます

・看護師が皮膚の表面の温度を測りながら行うので安心して施術できます

・ダウンタイムや痛みがほとんどありません

・施術後のメイクもOKです

★1回目の照射直後から効果は実感することができますが、効果の出方や持続時間には、年齢やその方の肌質などさまざまな要因に左右されます

繰り返し定期的に照射することで、お肌全体の状態も良くなり、きめの整った健康的な状態を保つことが可能です

まずは1ヶ月に1度程度の間隔での施術が望ましいです

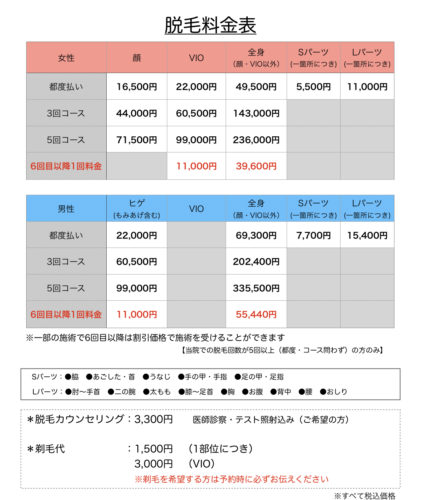

『ケミカルピーリング』についてご紹介します。

ケミカルピーリングとは、お顔や背中に薬剤を塗布し、古い角質をごく薄く剥がすことで皮膚の再生を促す治療です。

当院では、顔:サリチル酸マクロゴール 背中・上腕:グリコール酸を使用しピーリングを行なっています。

!!ニキビなどの症状の改善には数回治療が必要となります。1ヶ月に1回の施術間隔で、施術後は赤みや乾燥が強く出る場合もありますので大事なご予定がある場合は早めに計画をたてられてください!!

<効果>

・毛穴のつまり改善

・脂性肌の改善

・表皮のターンオーバーの促進

・ニキビ、ニキビ跡の改善

・皮膚再生によるシミ、くすみの改善

・表皮のコラーゲン産生促進によるつや、ハリの改善

<施術手順>

⒈ Dr.診

↓

⒉ 洗顔

↓

⒊ 施術(ピーリング剤塗布)

↓

⒋ クーリング

〜施術料金〜 (税込)※コースなし

《全顔》 5,500円

《上背部》 7,700円

《背部全面》 13,200円

《上腕》 5,500円

こんにちは☺

本日はイオン導入について説明をします

| イオン導入とは |

| ・微弱な電流を流すことで美容液の成分を肌の奥深くまで浸透させること

-と+は引き合いますが、-と-は反発をします。この反発の力を使い、 -イオンの美容成分の上から電極(-の電流)を当てることで押し入れます。

・手で塗布するよりも約30倍の浸透が期待できる |

| イオン導入のメリット |

| ①皮膚のバリアゾーンを超えて美容液の成分を送ることができる |

| ②短時間で成分を吸収できる |

| ③痛みや刺激感がない(副作用はほとんどないと言われています) |

| ④比較的安価で施術を受けることができる |

当院ではプロビタリオンを使用しています。

イオン導入の機械では1,000~1,500Hzが多い中、プロビタリオンは10,000Hz✨

肌への刺激を感じることなく施術を受けることができます。

施術の頻度は2週間~4週間に1回が目安です。

美容施術後にイオン導入を行うと浸透率が更に上がるのでお勧めしています。

ケミカルピーリング、IPL、レーザーフェイシャル等と一緒にぜひお試しください!

施術とセットになるとイオン導入のお値段が1,000円引きになるのでお得です✨

こんにちは!

やまもとBLOGです⏰

今日は炭酸ガスレーザーについてお話します🙋♀️🏥

炭酸ガスレーザーとは?

炭酸ガスレーザーは炭酸ガスを発振物質としたもので、10600nmの波長をもち、水に吸収されやすい性質を持っています。皮膚に照射すると、皮膚組織内の水分に吸収されて熱を生じ、一瞬のうちに組織を気化蒸散させます。ほくろなどにあてると、その細胞に含まれた水分がレーザーエネルギーを吸収して蒸散作用で瞬時にほくろ、いぼなどを形成する組織を取り除きます。同時に周りの血管が熱凝固作用ですぐに固まるので出血はほとんどありません。また蒸散作用は皮膚の表面で深部までは届かないため、傷の治りが早いのも特徴です。

どんな機械をつかっているの?

当院で取り扱っている炭酸ガスレーザーは、シネロン&キャンデラ社のハイブリッドフラクショナルCO2レーザー(CO2RE)です。

CO2RE(コア)は、【スキャナー付き炭酸ガスレーザー】と【フラクショナル炭酸ガスレーザー】、2つの機能を持ち合わせた多機能な炭酸ガスレーザーです。

CO2REの2つのモードについて詳しくお話します⏬

【スキャナーモード】

通常の炭酸ガスレーザーは手元で調整して削るので、正確に均一に削ることは難しいとされています。

スキャナーモードは、皮膚を均一に削ることが可能です。均一に削り、深さも調節できるため、傷の治りを早くして、傷痕の残りを最小限にすることができます。主にほくろ、イボ、脂漏性角化症などの治療に使います。

【フラクショナルモード】

CO2レーザー(波長10,600nm)をフラクショナルにドット状に健常な皮膚を残しながら、照射することで、色素沈着などのリスクやダウンタイムを抑え、安全で効果的な肌再生治療を可能にします。

瞬間的に皮膚に微細な穴を多数開けることで、表皮の色素が除去され、穴が治癒する際に皮膚が収縮することで肌の自然な再生を促進します。 このように、ある割合でスキンリプレイスメント(肌の入れ替え)を行うことで、ニキビ跡や傷跡、毛穴の開き、肌質の改善、肌の若返りを可能にしたレーザーです。

※画像転載禁止

🌼料金

【炭酸ガスレーザー】

ほくろ・イボ除去 1箇所6600円(麻酔込)※テープ代は別になります

【フラクショナルレーザー】

両頬 22000円

全顔 44000円

CO2REほくろ・イボ除去施術当日の流れ

診察・同意書記入

↓

日焼け止め・メイクしていればポイントで拭き取る

↓

局所麻酔注射

↓

レーザー照射

↓

テープ保護

↓

会計

※再診は1週間後になります

フラクショナルレーザー施術当日の流れ

診察・同意書記入

↓

洗顔

↓

麻酔クリーム塗布(1時間別室で待機)

↓

レーザー照射

↓

テープ保護

↓

会計

※再診は1週間後になります

どちらの施術も完全予約制です!

まずは診察で先生にご相談されてください👨⚕️🩺

#美容医療#福岡皮膚科#博多皮膚科#炭酸ガスレーザー#CO2RE #ホクロ治療#博多美容皮膚科

当院では最新の医療脱毛機

ジェントルマックスプロプラス(熱破壊式)を導入しました!

GentleMaxPloPlus(ジェントルマックスプロプラス)従来の基本性能はそのままに、より大きいスポットサイズ、ハイスピード照射を実現した医療用レーザー装置です。波長755nmと1,064nmの2波長を1台に搭載し、表在性色素性疾患の治療と脱毛治療をより短時間で効率よく行うことが可能です。

★ジェントルマックスプロプラスについてご紹介します

・肌質・毛質に合わせた安全な脱毛

・厚生労働省で永久脱毛機として認可済み

・脇、VIOなど(濃い毛)への高い脱毛効果

・副次的な作用で美肌効果を期待できる!

・冷却ガス機能で肌へのトラブルが少ない

・冷たいジェル不要

・スポットサイズが大きく施術時間が短縮できる

『基本的な脱毛の仕組み』

①レーザー照射

②黒い色素に反応し熱が発生

③1〜2週間後に毛が抜けていく

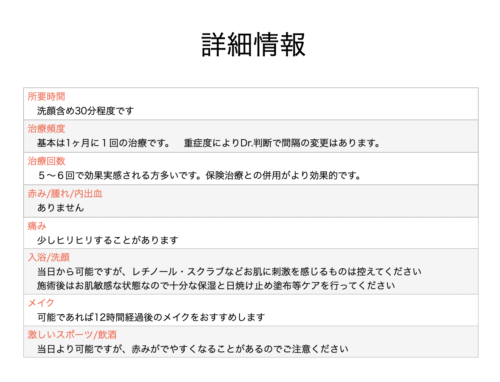

★料金

医療レーザー脱毛は「痛みに耐えられなさそう…」というイメージがあると思いますが心配入りません!

効果の高さ・安全性にも十分に配慮した医療脱毛を行なっておりますのでご安心ください

気になる各部位ごとやコースのご案内は脱毛カウンセリング(¥3300)にて行なっておりますのでお問い合わせ・ご予約お待ちしております(*^_^*)

#医療脱毛#博多医療脱毛#福岡皮膚科#福岡医療脱毛#ジェントルマックス#ジェントルマックスプロプラス#博多美容皮膚科

- あけましておめでとうございます。

昨年4月7日に開業して、初めての正月を迎えました。

年末年始のお休みをいただき、1月4日より診療しております。

(お休み中、予約システムのトラブルにより予約がされている状態になり

一部の患者様にご迷惑おかけしましたことお詫び申し上げます。)

旧年中はたくさんの皆様にご来院いただきありがとうございました。

本年も、初心忘れるべからず、また今年の干支にちなみ

虎のような勢いで駆け抜けていきたいと思います。

先日、近くにあります十日恵比寿神社へ初詣に行ってまいりました。

今年の運試しに福引きを行うと、「大当たり〜」の声(ハズレはないそうです)立派な縁起物を戴きました。

早速、診察室に飾って患者様に福が訪れますよう

見守って頂こうと思います。

今年も、親切、丁寧、安全な診療・対応をスタッフ一同心がけてまいります!

よろしくお願いいたします。

やまもと皮ふ科 院長 山本 雄一

スタッフ一同

にきび(尋常性ざ瘡)のお話

にきびができる原因は、性ホルモン、皮脂分泌の増加、毛穴のつまり、アクネ菌の増殖が関係していますニキビは、性ホルモンの影響で皮脂腺が発達し、皮脂が多すぎたり、毛穴の出口がつまったりすることで、毛穴の外に皮脂が出られずにたまってしまうことから始まります。この状態を「コメド(面ぽう)」(白ニキビや黒ニキビ)と呼びますコメド(面ぽう)の内側は、アクネ菌にとって発育に適した環境になっているので、コメド(面ぽう)の中で菌はどんどん増えていきます。増えすぎた菌に対抗するために免疫が働いて炎症を起こすから、ニキビは赤く腫れあがっていくのです。

1皮脂分泌の増加・・思春期など性ホルモンのバランスが崩れ過剰に皮脂が分泌します。

2毛穴の詰まり・・ターンオーバー機能の乱れから毛穴の出口をふさぐようになります。

3アクネ菌の増加・・アクネ菌は皮脂を餌にして増殖しニキビが炎症します。赤ニキビの原因となります。

ニキビの始まりは、小さな毛穴での皮脂のつまり。それが進んで赤ニキビになってしまったときには、すでに毛穴の奥では炎症を引き起こす物質が活発につくられています。

さらに悪化して化膿(かのう)すると、毛穴の奥にある毛包(もうほう)の壁が壊され、炎症を起こすさまざまな物質が周囲に流れ出ます。すなわち、コメド(面ぽう)を放置しておくと化膿したニキビがどんどん増えていきます。

ニキビ治療

🌟局所療法・・外用薬(抗菌薬・アダパレン・過酸化ベンゾイル)

施術(面ぽう圧出法、ケミカルピーリング)

🌟全身療法・・内服薬(テトラサイクリン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬)

🌟スキンケア指導・・スキンケアのアドバイス、生活指導など

元に戻すのが難しいニキビ痕(あと)

ニキビの炎症がひどくなったり、むりやり自分でつぶしたりすると、毛穴のまわりの組織も壊されてしまい、元に戻らずにニキビ痕(あと)として残ることがあります。クレーターのように凹んだもの、皮膚の表面が盛り上がった凸状のものなど、できた部位や状態の違いでニキビ痕もいろいろありますが、どのニキビ痕にもいえることは、肌を元に戻すのは至難のワザということです。ニキビ痕の治療は特別な治療となるため、時間もお金もかかってしまいますし、100%満足できる結果は期待できません。

詳しく知りたい方は下記のサイトまでどうぞ

- 掌蹠膿疱症は、手のひらや足の裏に、左右対称性にうみ(膿疱)が繰り返しできる皮膚の病気です。うみ(膿疱)と紅い斑点や鱗屑と呼ばれるカサカサしたフケみたいなものがあらわれます。

症状

・みずぶくれ、うみ・・1〜5ミリ程度の大きさの水疱や膿疱ができます。

・炎症・・・主に水疱や膿疱の周りに炎症反応が見られます。

・痒み・・・膿疱ができる部位にかゆみが見られる場合があります。

・爪の変形・にごり・・頻度は低いですが、爪の変形やにごりが見られる場合があります。

症状が出る部位

・手のひら・・・手のひらの中央、母指球、小指球などに見られます。

・足・・・・土踏まず、踵、足の縁などに見られます。

・その他・・まれに、手のひらや足の裏以外に膝などにもみられることがあります。

病気の原因

・扁桃炎、虫歯、副鼻腔炎、中耳炎などの病巣感染や、歯科金属などの金属アレルギーが関係していることもありますが、はっきりとした原因は現在のところ分かっていません。

予後

・患者さんによって異なりますが、多くは平均3〜4年で軽快すると言われています。

治療方法

①お薬による治療・・お薬による治療では、外用療法を中心に行います。外用療法であまり効果がない場合には内服治療や注射を行います。

②紫外線による治療

・PUVA(プーバ)療法・・光に対する感受性を高める薬を塗った後に波長の長い紫外線を照射します。

・ナローバンドUVB療法・・中波長紫外線(UVB)の中でも治療効果の高い狭い領域の波長を照射します。

・エキシマランプ・・特定の領域のUVBで、狭い範囲に照射するのに適しています。

その他の治療

・明らかな扁桃炎の関与が疑われた場合、扁桃腺を摘出することで、掌蹠膿疱症がよくなることがあります。また、虫歯、歯周病、歯科金属アレルギー、中耳炎が原因となっている場合は、それらの治療を行うことで掌蹠膿疱症が軽快することがあります。

🌟掌蹠膿疱症の患者さんは喫煙者が多いと言われています。喫煙と掌蹠膿疱症は何らかの関係があると考えられます。禁煙すると症状が良くなるかどうかは証明されているわけではありませんが、健康のためにも禁煙をすることをおすすめします。

何か気になることがありましたら、お気軽に当院へご相談ください。

掌蹠膿疱症について詳しく知りたい方は↓

https://www.maruho.co.jp/kanja/

今日もジトジト蒸し暑い日が続きますね。

早く、梅雨明けしないかと待ち遠しい日々です。

そんなジメジメした気分を一掃してくれる素敵な絵を待合室に飾らせて頂きました。

作品は「星降る夜」というタイトルで作者は大場寿子先生です。

大場寿子先生は、福岡県筑紫野市にギャラリー「風の木」を構えられ、CWAJ PRINT SHOW出品など受賞歴多数で九州国立博物館にて展示・制作実演され、各地で講師としても活動されています。先生の作品は、ペーパースクリーン版画という日本で生まれ日本で育った現代版画です。日本古来の「捺染」、「倭絵」、「紅型」等の技法に「謄写版」の技法、それに先生が発見工夫して得た「特殊な技法」を混じえて表現されます。和紙の繊維を透かした柔らかな質感があり、独特なマチエールと、色鮮やかな多彩なグラデーションが生まれます。版が残らず後刷りすることが出来ないため、作品に希少性が生まれます。(←http://keisukeandhisako.comプロフィール抜粋しました。)

作品を見ていると、何層にも折り重ねられた青色のグラデーションが心を癒します。

額縁と表装は夫でもあり同じ版画家の大場敬介氏の作品です。微妙な青の大理石が散りばめられた額縁と三つの段差をつけた奥行きを感じさせる表装は作品をさらに格上げし、見る人の心に深く感じさせられるものとなっています。素晴らしいマリアージュとなっています。

是非、来院された際には素敵な作品をご覧ください。

ニキビをひと言で簡単に片づけないで、皮膚科に相談してください。